“砼”這個字(zì),工程人應該並不陌生,甚至是非常熟悉了。它的出現給工(gōng)程人(rén)帶來了極大的方便(biàn)。但是,這個(gè)字(zì)是從何而來,又有哪些故事呢,相信大部分(fèn)工(gōng)程人都不是很(hěn)清楚,更不(bú)用說外行人了。

學工科,特別是學土木工程有關專業的,以及(jí)從(cóng)事土建(jiàn)項目(mù)設計、施工、監理、預決算的人士,免不了經常要(yào)跟“砼”(tong)字打交道。說起這個“砼”字,還真有點(diǎn)說頭。

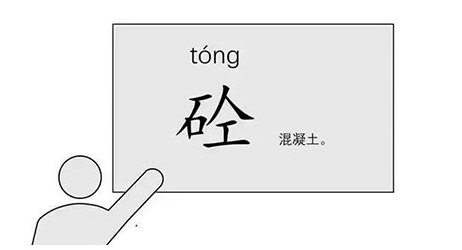

“砼”與“混凝土”同義;它的讀音為“tóng”(與“銅”字的讀音一樣)。“混凝土”通(tōng)常指水泥、沙、石子和水(shuǐ)按一定比例拌合和(hé)後硬化而成的建築(zhù)材料。

“砼”的唯一含意就是(shì)“混凝土”,因(yīn)此它不可能(néng)是古字,中國(guó)古代(dài)並未發明、生產過“水泥”(盡管火山爆(bào)發,有可能產生天然水泥),也就談不上“混凝土”的應用了。因此它的發明(míng)隻可能屬於“近、現(xiàn)代發明”。

“砼”字的發明人叫蔡方蔭(yīn),是一位早年的清華學子。1953年他發明了這個字,很快便在工程技(jì)術人員、大專院校學生中得到推廣。

這個新字創造得很巧妙,也很有道理:把“砼”字拆成三個字,就成(chéng)為“人(rén)、工、石”,表示混凝土是人造石;如把它拆成兩(liǎng)個字,是“仝石”,而(ér)“仝”是“同”的異體字,“仝石”可以理解為,混凝土與天然石料的主要(yào)性能大致相同。

1955年,中國科學院編譯出版委員會名詞室,在審定頒布的《結構工程名詞》一書中,明確推薦“砼”與(yǔ)“混凝土”一詞並用(yòng)。從此,“砼(tóng)”被廣泛(fàn)采用於各類土木工程的書刊中(zhōng)。土木工程的涵蓋麵很廣,包(bāo)括房屋、道路、橋梁、鐵路、隧道、堤壩、海港、市政衛生、農田水利、人防工(gōng)程等,因此此事在(zài)工程界的影(yǐng)響(xiǎng)不小。

1985年,中國文字改(gǎi)革委員會(huì)正式批準了(le)“砼”與“混凝土”同義、並用的法定地位,使(shǐ)之成為我國“工程專(zhuān)用字”。